地球の大気中にはなぜ酸素(O2)が豊富に存在しているのでしょうか?

多くの人は,(酸素発生型)光合成が行われているからだと答えるのではないでしょうか.たしかに,現在の生態系は年間に1000億トンもの炭素を固定し,それに対応した膨大な量のO2を放出しています(9x10^15 mol/yr).これは,もしO2を消費するプロセスが無ければ,大気海洋中に含まれる全酸素分子量を4,000年程度で倍増させることができるスピードです.しかし,そうだとしたら大気中の酸素量は時間とともにどんどん高くなっていく(きた)のでしょうか.

多くの人は,(酸素発生型)光合成が行われているからだと答えるのではないでしょうか.たしかに,現在の生態系は年間に1000億トンもの炭素を固定し,それに対応した膨大な量のO2を放出しています(9x10^15 mol/yr).これは,もしO2を消費するプロセスが無ければ,大気海洋中に含まれる全酸素分子量を4,000年程度で倍増させることができるスピードです.しかし,そうだとしたら大気中の酸素量は時間とともにどんどん高くなっていく(きた)のでしょうか.

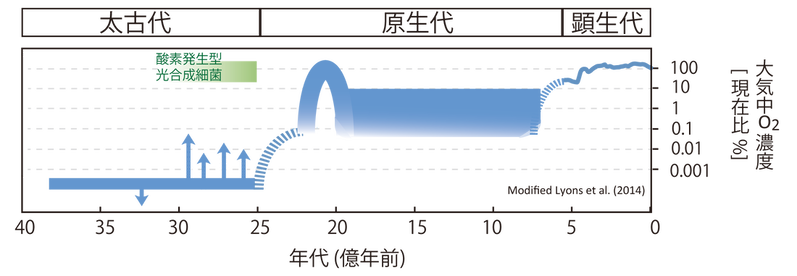

ここで上図をみてください.この図は,地質記録(と理論研究)に基づく大気中O2濃度の変遷史です.この図から,酸素濃度は大きく3つのステージを経てきたことが分かります.第1ステージは,約25億年前以前の大気中に酸素が痕跡量しか含まれていなかった時代です.第2ステージは約18~8億年前であり,現在の0.1ー10%程度の濃度であった時代です.そして,第3ステージは大気中O2濃度が現在と同レベルに維持されてきた過去4.5億年間です.とくに第2,3ステージの時代は,数億年以上の期間にわたって大気中O2濃度が安定に維持されてきたと考えられています.各ステージにおいてなぜ大気中O2濃度は安定に保たれてきたのか,第1ステージから第2ステージへの遷移や第2ステージから第3ステージへの遷移はなぜ生じたのか,こうした問題にはまだ明確な理解は得られておらず,地球科学分野で第一級の研究課題となっています.しかしながら,大事な点は,大気中酸素濃度の歴史は単に酸素発生型の光合成生物が活動していたからということではない,という点です.

大気中の酸素量は,光合成による生成だけでなく,酸素の消費過程によっても影響されています.より正確には,それらのバランス(動的平衡)で決まっています.現在の地球表層環境では,光合成で生成された有機物の99.9%は呼吸や生物遺骸の酸化によって無機化され,その際にO2が消費されています.すなわち,本当の意味での酸素生成のスピードは,有機物が再酸化を免れて堆積場中へと埋没するスピードであり,それは光合成活動の0.1%程度(9x10^12 mol/yr)であることになります.そして,これと同程度のスピードで,岩石中の還元的な物質(有機物や黄鉄鉱)や火山由来の還元ガス(硫化水素や水素)を酸化する過程で酸素が消費されています.すなわち,大気―海洋中の酸素量は,およそ400万年程度の時間スケールで変化するものであり,それには有機物の埋没や岩石の酸化風化などの地質学的なプロセスが作用する動的平衡状態として実現しています(下図).

大気中の酸素量は,光合成による生成だけでなく,酸素の消費過程によっても影響されています.より正確には,それらのバランス(動的平衡)で決まっています.現在の地球表層環境では,光合成で生成された有機物の99.9%は呼吸や生物遺骸の酸化によって無機化され,その際にO2が消費されています.すなわち,本当の意味での酸素生成のスピードは,有機物が再酸化を免れて堆積場中へと埋没するスピードであり,それは光合成活動の0.1%程度(9x10^12 mol/yr)であることになります.そして,これと同程度のスピードで,岩石中の還元的な物質(有機物や黄鉄鉱)や火山由来の還元ガス(硫化水素や水素)を酸化する過程で酸素が消費されています.すなわち,大気―海洋中の酸素量は,およそ400万年程度の時間スケールで変化するものであり,それには有機物の埋没や岩石の酸化風化などの地質学的なプロセスが作用する動的平衡状態として実現しています(下図).

ここをクリックして編集する.

Proudly powered by Weebly