|

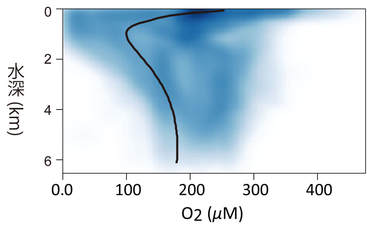

現在の海洋中には、酸素(O2)が豊富に溶け込んでいます.右図は、現在の海洋での溶存酸素濃度を、水深に対してプロットしたものです.海洋表層水では光合成が生じており、また大気と接しているため、ほぼ溶解平衡で決まる濃度(~250ー350 μM)に達しています.海洋内部では、有機物の酸化分解(呼吸)により溶存酸素濃度は低下しますが、水深4km以深においても、全海洋平均で170 μM程度の酸素が含まれており、動物にとって十分な量の酸素が含まれていることが分かります.東太平洋赤道域やインド洋などの一部の海域では、海洋中層(数百m水深)で酸素が著しく減少した領域(酸素極小帯OMZ:O2 < 20ー45 μM)が認められますが、そうした海水が全海洋に占める体積はたった1%程度でしかありません.このような富酸素な海洋環境が実現していることは、豊かな海洋生態系を維持するうえで欠かせない条件の一つとなっています.

|

|

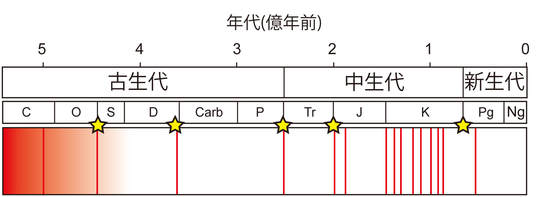

地質時代を顧みると、現在のような富酸素な海洋環境はおよそ4.5億年程前に実現したと考えられています(この原因については確定的な答えが出ておらず、現在も研究対象となっています).すなわち、それ以降の時代は、海洋のほとんどの領域に動物が進出できるようになったと考えられます.しかしながら、地質記録を詳細に調べていくと、海洋が一時的に大規模な酸素欠乏状態に陥ったと考えられる時代が存在することが分かってきました(図2).そうした現象は、海洋無酸素事変(Oceanic Anoxic Evnet; OAE)と呼ばれています.OAEは、赤潮や青潮としてしばしば今の海洋沿岸域で観察されるような短期的・局所的な酸素欠乏現象とは異なり、大西洋や太平洋といった海盆スケールで、数十万年間という長期間にわたって著しい酸素欠乏が生じたとされる現象を指します.OAEに伴っては、海洋生物の顕著な絶滅が生じたこともわかっており、大量絶滅事変として知られる5つの絶滅現象のうち4つでOAEが発生していたことが分かっています.そのほかの時期についても加えると、過去4.5億年間の間に、15回程度のOAEの発生が認められています.それぞれのOAEによって貧酸素水塊の空間スケールや持続期間が異なっており、その発生原因が何であったのか、まだよくわかっていません.

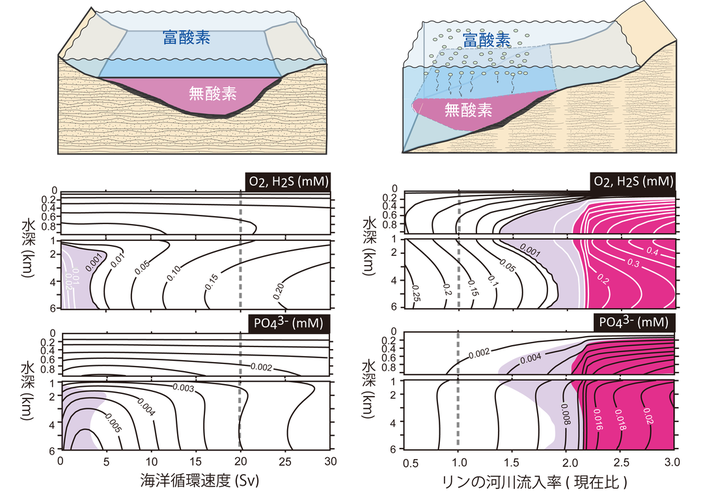

私たちは、海洋内部で生じる種々の生物地球化学過程を包括的に考慮した海洋物質循環モデルを開発し、それを用いることで、大規模な海洋無酸素化現象がどのような条件で発生するのかを調べています.海洋中の酸素量は、酸素を豊富に含む表層水が海洋循環や撹拌に伴って物理的に輸送される効果と、有機物の酸化分解に伴って消費される効果の兼ね合いで決まっています.現在の海洋は活発な沈み込みが生じており、海洋中での有機物分解に伴う酸素消費を凌駕するだけの酸素が供給されています.この観点で考えると、海洋が大規模に貧酸素化するメカニズムとしては、大きく2つの可能性が考えられます.一つは海洋の循環が何らかの理由で弱化・停滞したというもの(海洋循環停滞型)であり、もう一つは生物生産が増大し、海洋内部での酸素消費量が酸素供給量を上回ったと考える立場(生物生産増大型)です.両者はそれぞれ異なるプロセスに基づいており、同時に生じる可能性も考えられます.海洋物質循環モデルを用いることで、どの程度の海洋循環の停滞や生物生産の増大が必要なのかを定量的に評価することができます.たとえば、海洋循環が現在の4分の1程度の強さにまで弱化してしまうと、海洋深層が大規模に無酸素化することが分かりました(図3).また、陸域からの栄養塩流入率が現在値の1.5倍を超えると、OMZの拡大を通した海洋貧酸素化が進行し、2倍を超える条件では急激に強還元条件(H2Sなどの還元的物質が海洋中に充満)へと移行することなどが明らかとなりました.これらは、海洋内部で生じる様々な元素についての物質循環過程を詳細に考慮することで初めて得られた知見です.

私たちは、海洋内部で生じる種々の生物地球化学過程を包括的に考慮した海洋物質循環モデルを開発し、それを用いることで、大規模な海洋無酸素化現象がどのような条件で発生するのかを調べています.海洋中の酸素量は、酸素を豊富に含む表層水が海洋循環や撹拌に伴って物理的に輸送される効果と、有機物の酸化分解に伴って消費される効果の兼ね合いで決まっています.現在の海洋は活発な沈み込みが生じており、海洋中での有機物分解に伴う酸素消費を凌駕するだけの酸素が供給されています.この観点で考えると、海洋が大規模に貧酸素化するメカニズムとしては、大きく2つの可能性が考えられます.一つは海洋の循環が何らかの理由で弱化・停滞したというもの(海洋循環停滞型)であり、もう一つは生物生産が増大し、海洋内部での酸素消費量が酸素供給量を上回ったと考える立場(生物生産増大型)です.両者はそれぞれ異なるプロセスに基づいており、同時に生じる可能性も考えられます.海洋物質循環モデルを用いることで、どの程度の海洋循環の停滞や生物生産の増大が必要なのかを定量的に評価することができます.たとえば、海洋循環が現在の4分の1程度の強さにまで弱化してしまうと、海洋深層が大規模に無酸素化することが分かりました(図3).また、陸域からの栄養塩流入率が現在値の1.5倍を超えると、OMZの拡大を通した海洋貧酸素化が進行し、2倍を超える条件では急激に強還元条件(H2Sなどの還元的物質が海洋中に充満)へと移行することなどが明らかとなりました.これらは、海洋内部で生じる様々な元素についての物質循環過程を詳細に考慮することで初めて得られた知見です.

|

図3. 海洋無酸素化の発生メカニズム.左図は海洋循環停滞型と呼ばれるタイプであり、海洋循環が弱化もしくは停滞することによる溶存酸素の物理的供給率の低下が海洋深部での貧酸素化を招く.右図は生物生産増大型と呼ばれるタイプであり、湧昇流の強化や陸からの栄養塩の流入率増加によって、表層での生物生産が増大し、大量の有機物が酸化分解されることで海洋中層域を中心に貧酸素環境が発達する場合を表している (Takashima et al., 2006改変).2,3段目の図は、海洋物質循環モデルを用いて貧酸素水塊が形成される様子をシミュレーションした結果である (Ozaki et al., 2011 EPSLを基に作図).

|

現在、私たちの研究室では、開発を行ってきた海洋物質循環モデルと地球表層圏での炭素循環モデルの結合作業を行っています.OAEは、気候の急激な温暖化に伴って発生した可能性が地質記録により得られており、温暖化とOAEの発生の因果関係を調べることが目的です.地球表層圏の物質循環モデルを用いることで、OAEが発生するための環境擾乱がどの程度のものであり、数十万年間にわたって大気と海洋の生物地球化学的循環がどのように応答するのか、地質記録との整合性を含めて調べています.

地質時代に生じた海洋の酸素欠乏現象が気候温暖化に伴って生じているとの知見は、現代の地球温暖化を考えるうえでも重要な示唆を与えます.観測により、過去50年間で酸素極小帯が拡大していること、2100年までに海洋中の酸素量が数%低下することが予測されています.数%の低下であれば大したことがないとの印象を与えかねませんが、そうとも言えません.なぜなら、海洋内部には現在でもOMZのような動物にとって生息が難しい海域が存在しており、海洋中の酸素低下はそうした海域での酸素欠乏をさらに助長する可能性があるからです.さらに、物質循環の観点に立つと、海洋中の酸素量は千年から万年オーダーの時間スケールで顕著な変化が生じる現象であり、海洋貧酸素化問題は長期にわたる環境問題であるとの認識を持つ必要があります.実際に将来の海洋貧酸素化がどの程度の規模になるのか、現在のところ不明です.本研究室でも、さらなる研究が必要な重要な研究テーマと位置付けています.

地質時代に生じた海洋の酸素欠乏現象が気候温暖化に伴って生じているとの知見は、現代の地球温暖化を考えるうえでも重要な示唆を与えます.観測により、過去50年間で酸素極小帯が拡大していること、2100年までに海洋中の酸素量が数%低下することが予測されています.数%の低下であれば大したことがないとの印象を与えかねませんが、そうとも言えません.なぜなら、海洋内部には現在でもOMZのような動物にとって生息が難しい海域が存在しており、海洋中の酸素低下はそうした海域での酸素欠乏をさらに助長する可能性があるからです.さらに、物質循環の観点に立つと、海洋中の酸素量は千年から万年オーダーの時間スケールで顕著な変化が生じる現象であり、海洋貧酸素化問題は長期にわたる環境問題であるとの認識を持つ必要があります.実際に将来の海洋貧酸素化がどの程度の規模になるのか、現在のところ不明です.本研究室でも、さらなる研究が必要な重要な研究テーマと位置付けています.

東京工業大学

理学院 地球惑星科学系

〒152-8551 東京都目黒区大岡山2-12-1 I2-3

E-mail: ozaki.k.ai"at"m.titech.ac.jp

理学院 地球惑星科学系

〒152-8551 東京都目黒区大岡山2-12-1 I2-3

E-mail: ozaki.k.ai"at"m.titech.ac.jp

Proudly powered by Weebly